コラム

2023年4月10日

デジタル化の巻(1)上空・低空・地上の三層構造

一般社団法人経営研究所

所長 藤本 隆宏

2020年代はSustainable, Digital, Globalの「大きなSDG」の連立方程式を解き続けないと全体最適解が見つからない「ややこしい時代」になった、と言う話を申し上げている。Sustainable(S)の話は前回の「EVオンリー論批判」で一段落とし、これからDigital (D)の話に移りたい。ちなみに、今年になって欧州や中国の電気自動車販売は補助金切れもあって失速、いわば私が言ったとおりの「総力戦」の展開となっているが、これは私の予言が当たったという話ではなく、論理的・科学的・数理的に考えればそれが当然だ、ということである。

言うまでもなく、世界はデジタル化に大潮流の中にあり、遅れているとされる日本はデジタル化(D)で変身!(X)、つまり、DXが叫ばれている。が、今回も日本的な展開で、当初は、とにかくデジタル化のDX、いいからやれのDX、怒られないためのDXなどなど、流行追随・手段先行のDX論が多発したが(インダストリー4.0やIoTの時と同じ)、最近はやや落ち着き、「まず目的が先だよね、そのためのXで、Dは手段だよね」という正論が優勢となってきた。とても良いことだと思う。

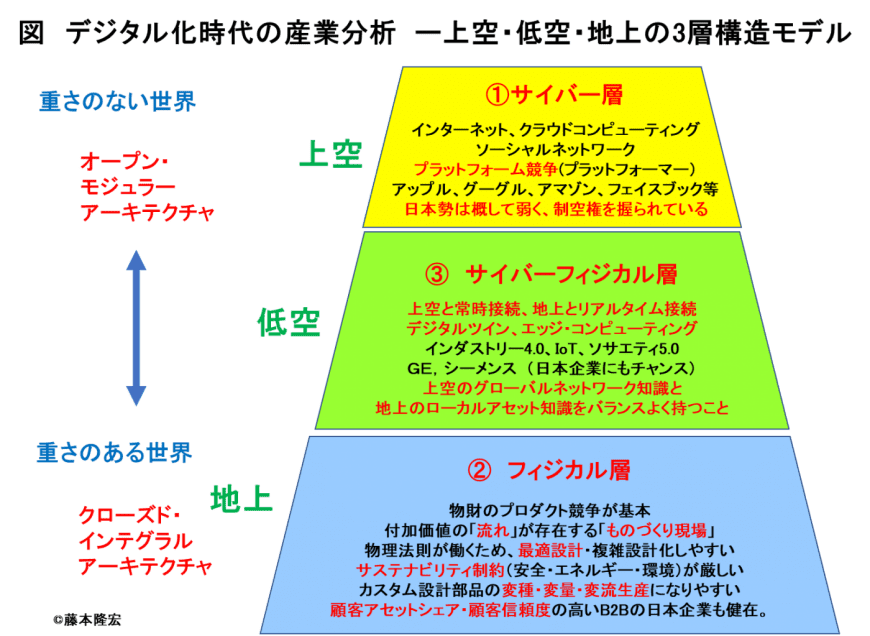

それでは、デジタル化時代の日本企業の事業戦略はどう考えるべきか。私は、Capability-Architecture-PerformanceのCAPで産業進化を考える流儀なので、ここでもそれを応用する。図のような「上空」「低空」「地上」の三層構造図は、私がここ数年使っているもので、CAP産業分析をデジタル化局面に応用したものである。

詳細は後述するが、要するに、「上空」は重さの無い記号・論理・言語で完結する世界で、オープン・モジュラー型アーキテクチャの人工物(例えばインターネットサービス)で満たされたサイバー空間、対する「地上」は、重さのある、つまり物理法則の支配する物財の空間で、強烈なサステナビリティ制約を受け、最適設計を要求されるため、クローズド・モジュラー型アーキテクチャの人工物(例えば自動車)が多い。調整能力の高い日本の産業現場は「地上」で「設計の比較優位」を発揮する反面、構想力勝負の「上空」は概して弱く、存在感に欠ける。

さらに2010年代、この二つをつなぐ「低空」層が急速に発達した。いわゆるインダストリー4.0、IoT、エッジコンピューティングなどは全てこの「低空」の現象で、ここが2020年代の産業競争の一つの主戦場となる。地上で強い日本勢は、上空の制空権は取られたが、低空ではまだ勝機がある。

以上が、私がざっと考える、デジタル化時代の産業進化のCAP分析、すなわち「上空」「低空」「地上」分析である。戦略論的な応用編は、次回以降にお話する。